夏休み自由研究応援講座「小さな研究者になろう!~まちの中の樹木調査隊~」を7月26日と8月2日の2日間の日程で実施しました。

1日目(7月26日)の様子をお伝えします。

参加者が集まったところで、初めましてのゲームをしました。

サスケが出すお題で、声を出さずに並ぶというもの。

「誕生日順」や「名前のあいうえお順」「今朝起きた時間順」「足のサイズ」でチャレンジしましたが、残念ながらパーフェクトには並べませんでした。

2日目にリベンジすることにしました。

2日間一緒に活動するメンバーがわかったところで、プログラムスタートです。

まずは木を思い出して絵を描いてみることに。

何度も見ているはずなのに・・・毎日視界には入っているはずなのに・・・描こうと思うと枝の付き方や葉っぱの付き方が意外とわからない・・・!

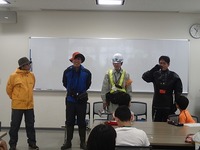

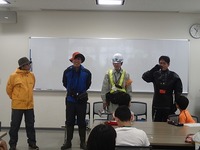

そんな木を調べるために協力してくれる専門家が、いつもの仕事着で登場!

株式会社ドーコンのぜんぜん、うっちー、まっきー、きよさんです(全てニックネーム)。

水草の調査をしている方はドライスーツ。

森に入って植物調査をする方は、マダニやスズメバチから身を守る格好を。

現場によってはヘルメットや安全ベストを着用するとのこと。

なかなか出会うことのできない職業を知る機会となりました。

そして、専門家から調査のコツやポイントを教えてもらいながら、実際にエルプラザの周りの街路樹の調査に行きました。

木の葉や樹皮など、特徴を見つけて調査票に書き込んでいきます。

中にはスケッチをして特徴を分かりやすく書いているメンバーもいました。

虫メガネを使ってじっくり観察。

「葉っぱから甘いにおいがする!」「緑の時は甘酸っぱいにおいだよ!」と嗅覚もフル活用。

「この樹皮は、さっき観察した木よりもツルツルしてるね」「熊がひっかいたような模様がある」など、自分なりの解釈で記録していきました。

2年連続参加のメンバー2人は、レベルアップをしてさつき公園の草花を調査しました。

きよさんから、草花の種類を調べる時には根っこもポイントになることを教えてもらった2人は、まだ採取していない草花をどんどん見つけ、根っこから上手に抜き取っていました。

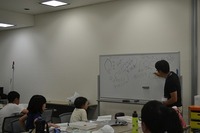

お昼休憩を挟み、次は観察してきた木の種類を見分ける「同定」という作業です。

ぜんぜんから同定の方法を教えてもらい、採取してきた葉の形や記録してきた樹皮の様子などを元に、樹木図鑑とにらめっこ。

まずは葉っぱの形が一覧になっているページで目星をつけます。

「この葉っぱの形に似てるけど違うのかな?」

これかな?と思った葉っぱの詳細が書かれているページを見て、観察してきた樹皮の様子などと比べてみます。

「なんかちょっと違うみたい・・・難しい!」

そんな時には専門家から特別レクチャー!

"重鋸歯"か"単鋸歯"かを確認することが重要であることや、葉っぱの形には"心形"や"倒卵形"などがあることを教えてもらいました。

それを繰り返して、この葉っぱの木は「〇〇だと思う!」と割り出していきます。

ぜんぜんたちの「正解!」の声に嬉しそうな様子。

難しかったけど、専門家の力を借りながらも、自分で5種類全てを同定できました。

その後、標本にするために押し葉をセット。

2日目の8月2日まで、間に挟んだ新聞紙を毎日取り替えることが宿題です。

押し葉をセットした後は、観察しきれてなかったこともあるので、葉っぱの付き方や樹皮の様子など、記録できていなかったところをもう一度観察しに行きました。

最後に、活動の感想を発表し合って1日目は終了しました。

次回は2日目の様子をお伝えします!

環境プラザスタッフ(N☆)